|

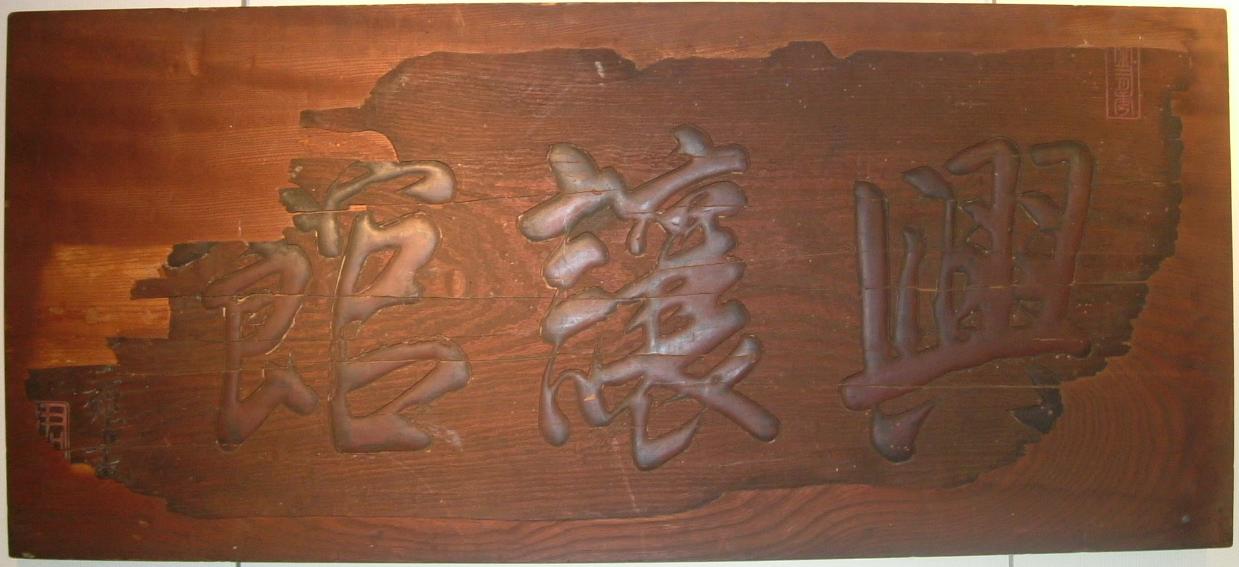

| 「栄えある歴史300年連綿尽きぬ興譲の」 歴史がいっぱい詰まっています。 |

|

|

|

| 「興譲館」扁額 1776年(安永5年)、9代藩主鷹山の時に再興され、「興譲 館」と命名された学館(藩校)に掲げられたもの |

|

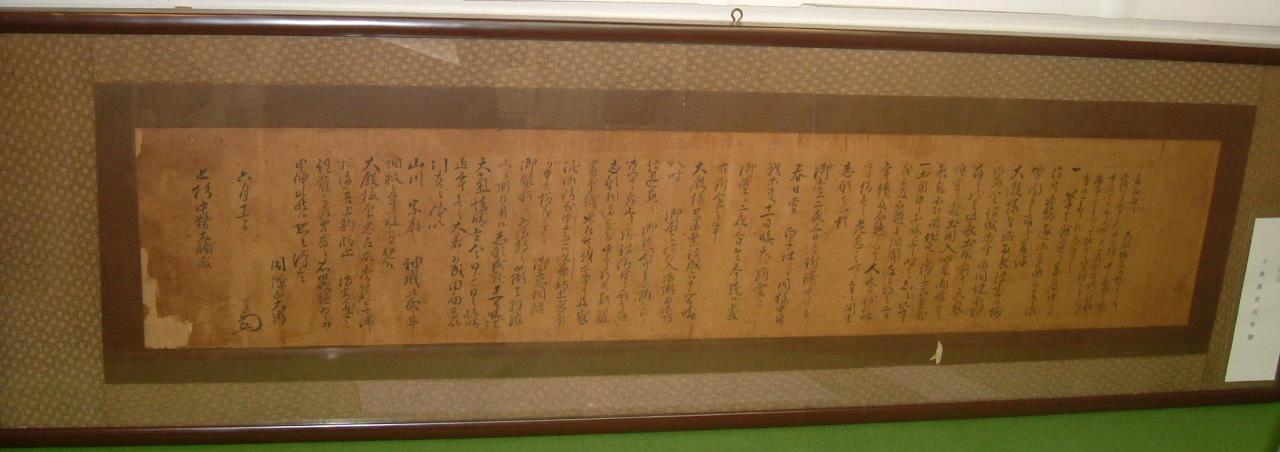

| 学則 「興譲館」の命名者細井平洲が、学ぶ者の心得として示 したもの。古典の「管子」弟子職からとられた。 |

|

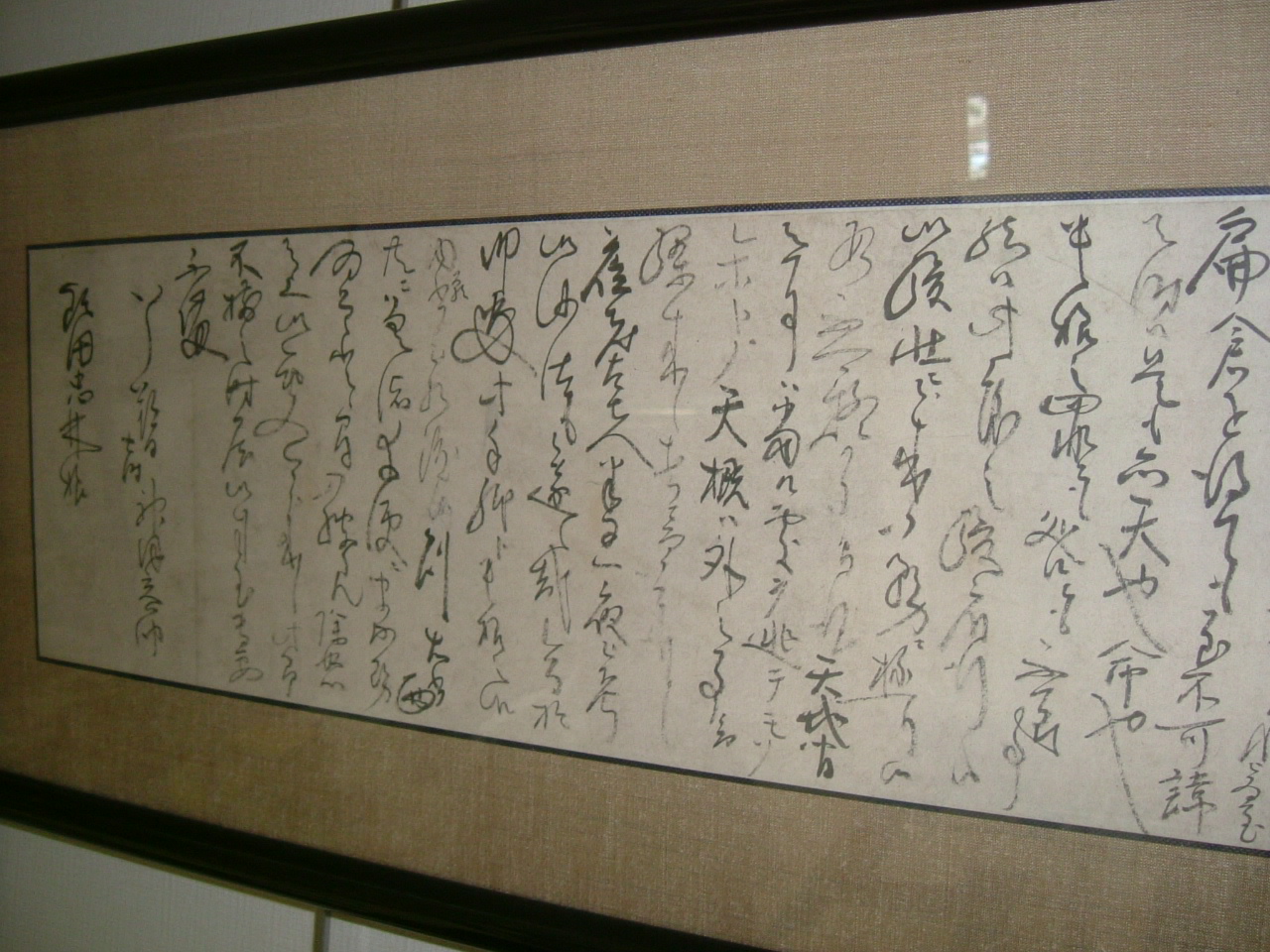

| 上杉鷹山書簡 1784年(天明4年)、天候の回復を願って参籠・断食した 時の模様を世子治広に書き送ったもの。 |

|

| 細井平洲書簡 1797年(寛政9年)、米沢の医者飯田忠林に宛てたもの。 奥州・羽州を歴遊中の熊本藩士の世話を依頼している。 |

|

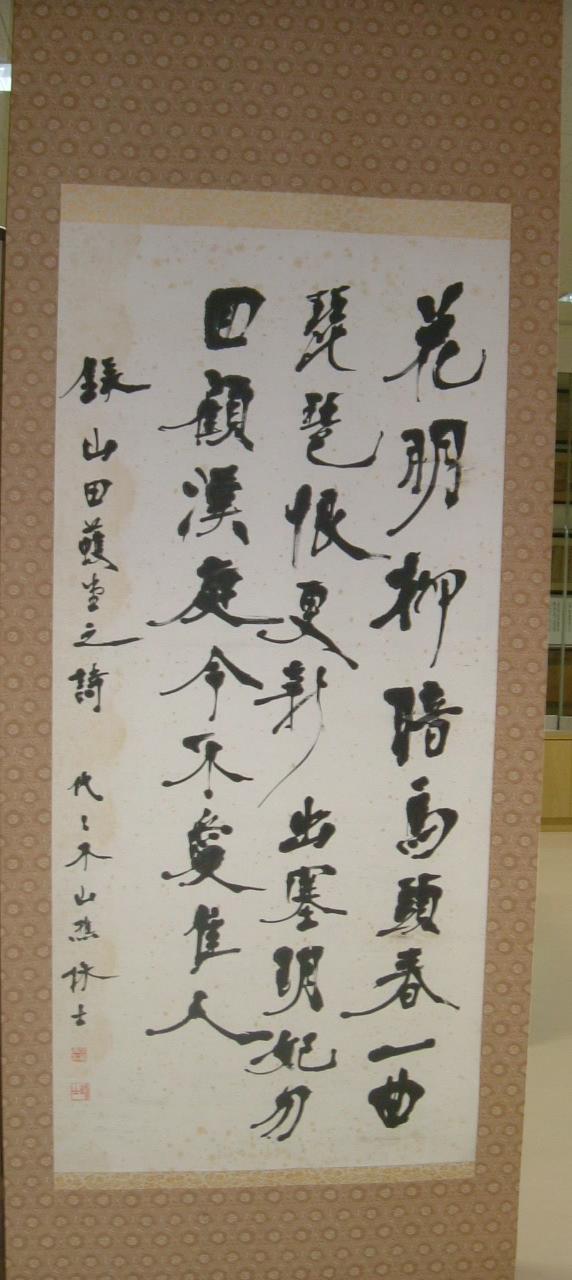

| 宮島詠士の書「花明らかにして柳暗し」 宮島詠士は明治から昭和にかけての米沢の書家。清 冽な書風で孤高の境地を示した異才である。詩は米沢 藩士山田蠖堂の七言絶句。 |

|

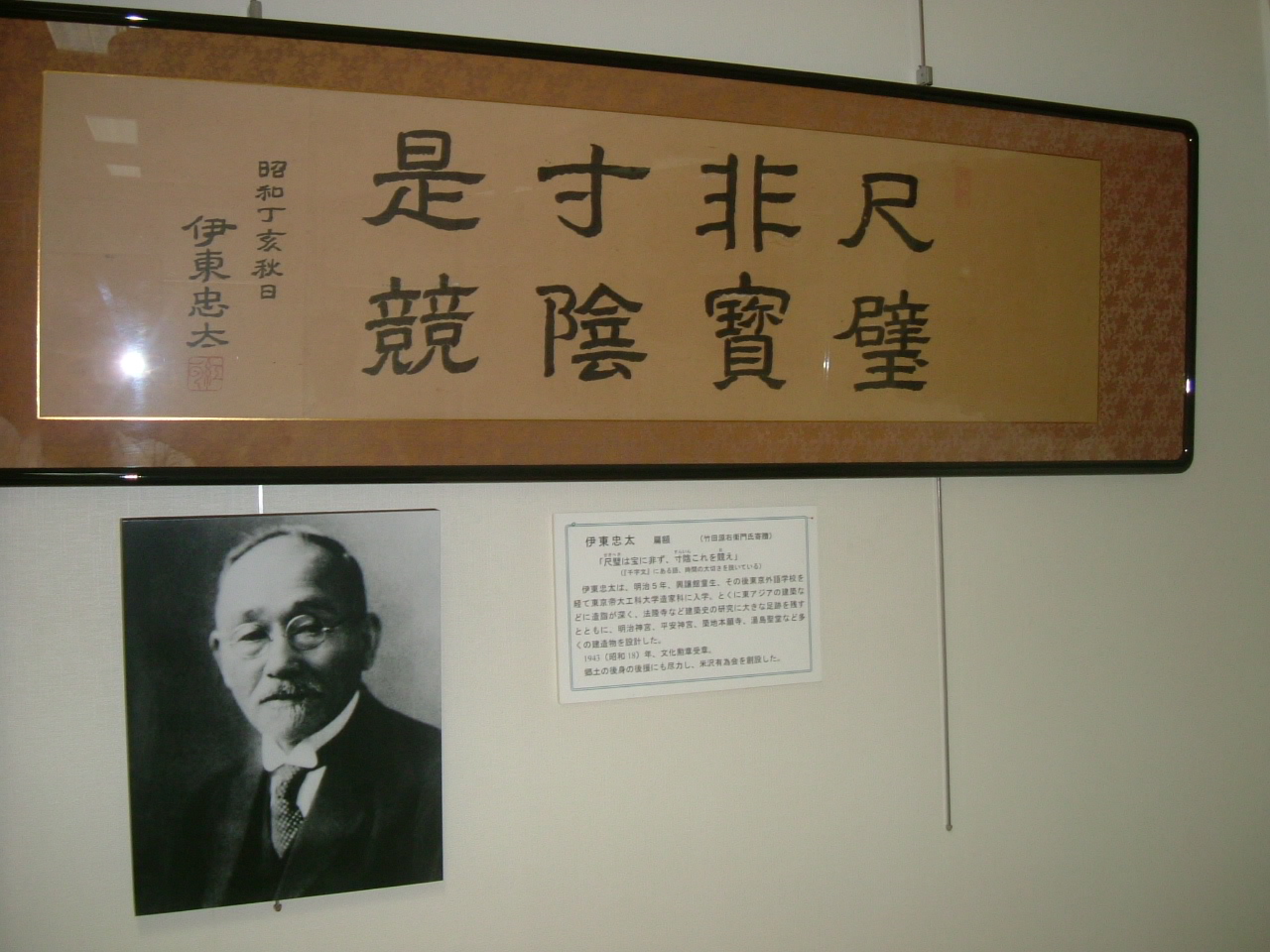

| 伊藤忠太の書「尺璧寶にあらず」 伊藤忠太は本校1872年(明治5年)卒の建築家。 伝統を生かした日本建築学の権威であり、築地西本願 寺、京都平安神宮、上杉神社社殿等を設計する。 文化勲章受賞者。 |

| 大熊信行の書「母の手」 大熊信行は本校1912年(明治45年)卒の経済学博士、評 論家、歌人。「母の手」は大熊の長歌である。 |

|

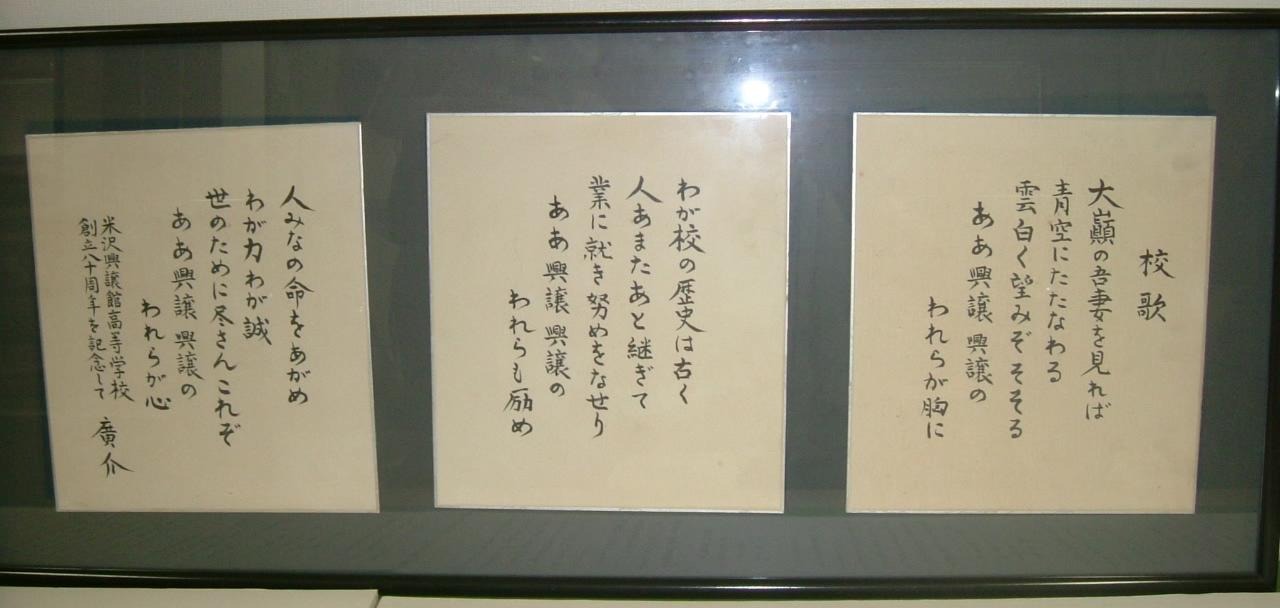

| 浜田広介の書「大巓の吾妻を見れば」 浜田広介は本校1914年(大正3年)卒の童話作家。 「泣いた赤おに」、「椋鳥の夢」などの作品で多くの子ど もたちを魅了してきた。 この色紙の詩は浜田が1956年(昭和31年)に書いた 本校の校歌である。 |

|

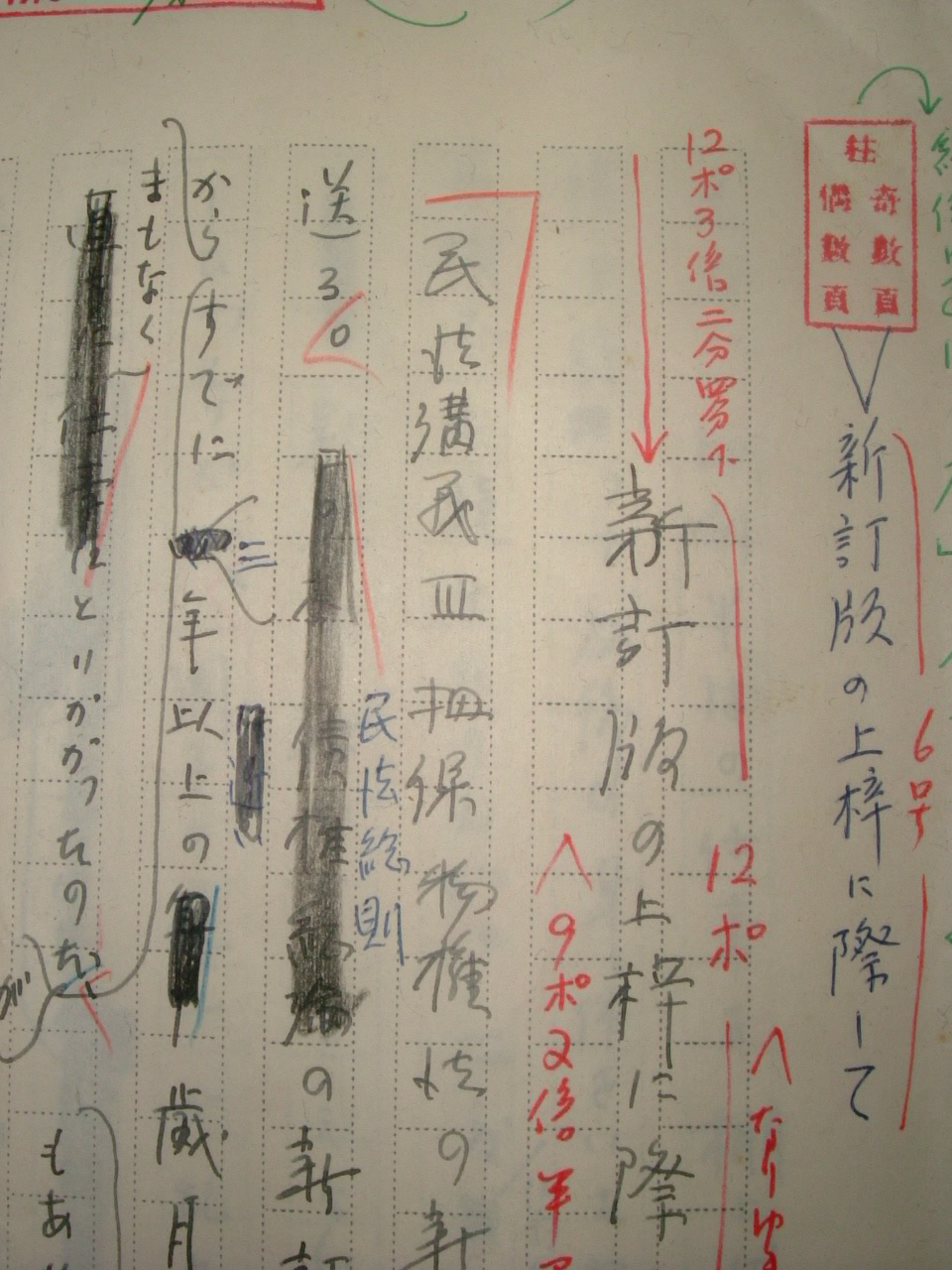

| 我妻榮の自筆原稿 我妻榮は本校1914年(大正3年)卒の民法学の権威。 東京大学法学部長。文化勲章受章者。本校自頼奨学 財団の設立者。 |

|

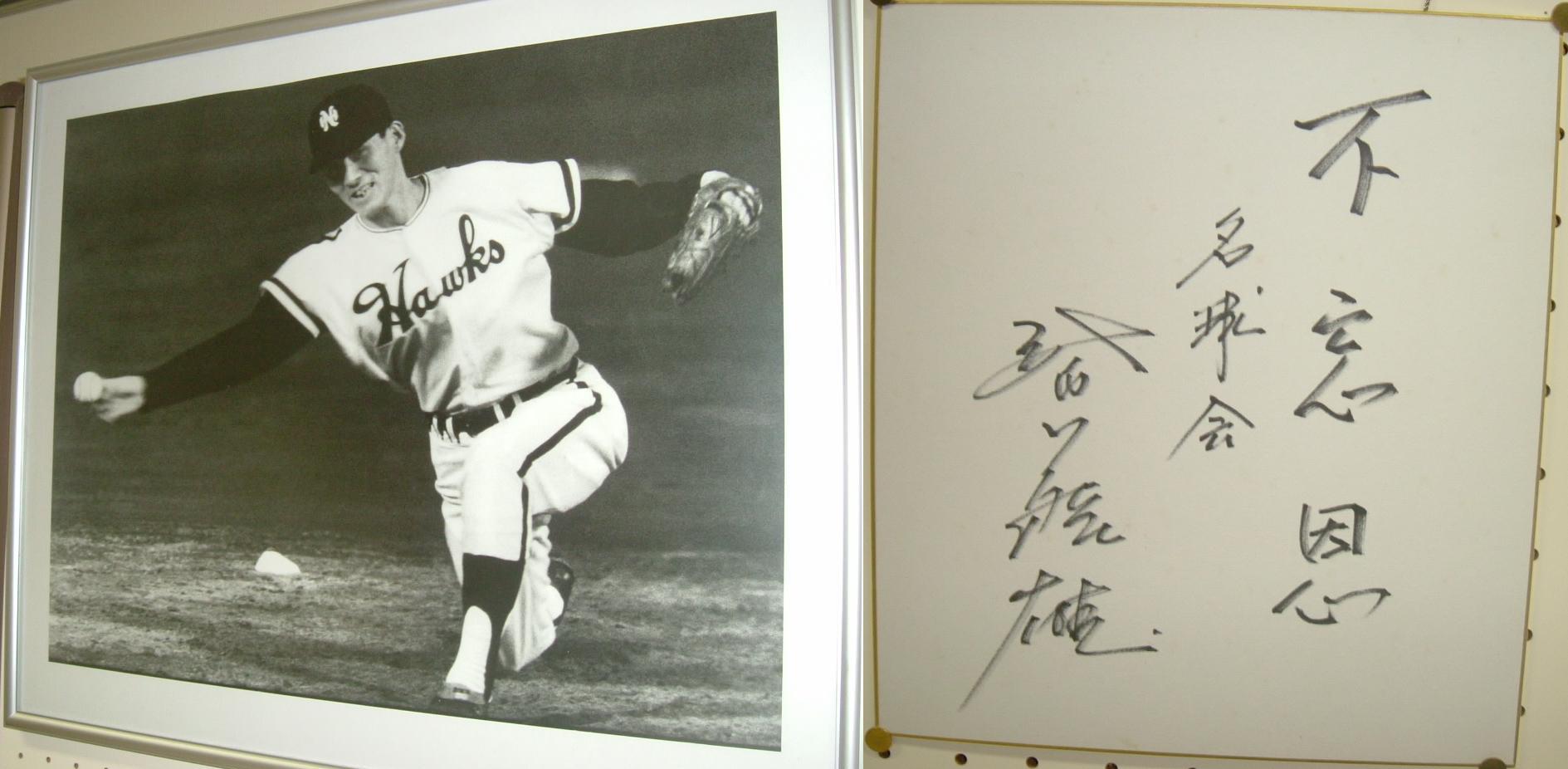

| 皆川睦雄の雄姿 本校1954年(昭和29年)卒。南海ホークス(現ソフトバン クホークス)のエース。日本プロ野球最後の30勝投手と いわれた。 |